30 ans Gynécologie Sans Frontières GSF

C’est le bon moment pour ouvrir et feuilleter sans nostalgie le livre des souvenirs, de rapporter les belles rencontres réalisées avec des femmes et des hommes de grandes valeurs morales et humanistes, qui se sont engagés pour leurs semblables dans leurs pays malheureusement déshérités d’une façon chronique, le Burundi, le Congo, le Cameroun et dans bien d’autres pays encore, et surtout loin des yeux des nantis de ce monde.

J’ai eu le bonheur, en immersion totale, de partager la dernière décennie en tant que Secrétaire Général de Gynécologie Sans Frontières : (2012 – 2023) et surtout de m’engager sur le terrain de ces terres d’Afrique que nous avons tant aimées, tous ici.

Sans oublier ceux qui ont fait Gynécologie Sans Frontières avant nous, les Présidents Roger Géraud le fondateur de GSF en 1995, puis le Pr Henri Jean PHILIPPE.

Je rajouterais également les noms des Pr Jacques LANZAC, et Dominique BAUDON fidèles compagnons de Gynécologie Sans Frontières pendant des années.

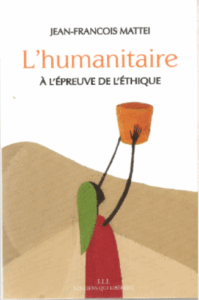

Mais avant de nous concentrer sur ces personnages hors du commun, uniques, Marguerite BARANKITSE, « la folle du Burundi », Georges BWELLE, Denis MUKWEGE, ayons également une pensée pour un de nos ambassadeurs à Gynécologie Sans Frontières qui a su à travers les différentes rencontres nous inculquer les valeurs de l’éthique en humanitaire, je veux parler du Pr Jean François MATTEI, mon maitre en humanité.

Je laisse le soin aux derniers Présidents, les Docteurs Claude ROSENTHAL et Richard MATIS de vous dresser leurs portraits respectifs avec talent, reconnaissance et amitié, comme le fait par ailleurs la Présidente actuelle Madame Florence COMTE, sage-femme.

Nous avons partagé tous ensemble durant ces années un engagement solidaire et humaniste, et souvent témoigné à travers des conférences ou des articles dans « le Monde de Gynécologie Sans Frontières » (17 numéros) de nos actions : pourquoi s’engager dans des terres lointaines et déshéritées aux causes perdues d’avance ?

Notre lien commun à Gynécologie Sans Frontières : en dehors de l’Amitié a été l’Éthique en Humanitaire. J’ai choisi de développer ce thème majeur et fédérateur afin de vous encourager à vous engager à votre tour.

L’éthique ce n’est pas la morale ou une morale… mais un Questionnement.

Ce questionnement doit nous guider en permanence. C’est parce que nous nous questionnons, que nous sommes pleinement humains.

L’humanitaire est en crise, en plein changement. Les règles ont changé avec l’autonomie de plus en plus grande et la souveraineté des pays et des équipes qui nous invitent et nous accueillent. C’est un très grand bien.

Il faut donc changer notre regard. Les principes classiques édités par la Croix Rouge Internationale d’humanité, d’impartialité, de neutralité, d’indépendance, d’universalité, et surtout de désintéressement ne suffisent plus à comprendre et à bien faire l’Humanitaire, à pratiquer la Solidarité.

« Il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il bien le faire ». DIDEROT s’exprimait déjà au siècle des Lumières dans sa définition de la « Vertu d’Humanité » dans la rédaction de « l’Encyclopédie ».

Il est bon de rappeler, avant d’aller plus loin, les définitions de l’aide HUMANITAIRE et de l’aide au DEVELOPPEMENT :

- L’aide HUMANITAIRE : c’est « l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre ».

L’Aide humanitaire est une aide immédiate, et son mode d’action c’est l’Urgence.

- L’aide au DEVELOPPEMENT : c’est « Créer, tant au niveau national que mondial, un climat propice au développement et à l’élimination de la pauvreté, par un partenariat entre les pays en développement et les pays développés ».

Elle s’inscrit dans une perspective à long terme de changement social et d’évolution de la société.

Lors du premier Sommet Humanitaire Mondial organisé par l'ONU à Istanbul en 2016, BAN KI MOON, son secrétaire général, souhaitait « Rapprocher l'action humanitaire d'urgence et l'aide au Développement pour Aider les pays à mieux se préparer à affronter les crises ».

Je voudrais vous rapporter des propos de Mahmoud FATHILA, ancien Président de la FIGO (Fédération Internationale des Gynécologues Obstétriciens):

« Les femmes ne meurent pas à cause des maladies que nous ne savons pas traiter »

« Elles meurent parce que les sociétés n’ont pas encore pris la décision que leurs vies méritent d’être économisées »

A qui la faute ?

- Aux gouvernements successifs, à leur incurie envers les femmes ? La plupart de ces pays consacrent moins de 5% de leurs dépenses publiques à la santé !

- Au manque d’engagement politique en faveur des femmes, considérées comme inférieures ou comme objets ?

- Incapables de fournir les infrastructures nécessaires pour donner la vie dans de bonnes conditions.

- Au manque de coordination et de partenariat des grosses ONG ?

- Au manque de support financier ou corruption « étatisé » ?

- A l’augmentation de la pauvreté ?

- Au statut inférieur ancestral et patriarcal de la femme ?

- Aux guerres qui désorganisent les systèmes de santé déjà bien fragilisés ?

- A TOUS et/ ou à… PERSONNE.

Il est bon dès à présent de rappeler, encore et toujours, la philosophie de notre ONG, déjà vieille de 30 ans, Gynécologie Sans Frontières : « Former, Accompagner, Transmettre sans se Substituer ».

Comme vous le devinez l’engagement humanitaire, je devrais dire de Solidarité, est loin d’être un long fleuve tranquille. La principale qualité est l’ADAPTATION, associée à la souplesse et à la patience.

Ne risque-t-on pas de faire plus de Mal que de Bien en continuant à raisonner avec notre vécu du Nord, pour certains, assimilé à un néo colonialisme médical, parfois reproché, notre « French Touch », et notre ethnocentrisme médical, ayant vaincu bien des maladies grâce aux vaccinations, aux antibiotiques, à l’eau « propre » et à… l’École obligatoire pour tous.

Un exemple récent : que n’a-t-on pas prédit sur la catastrophe qui allait s’abattre et décimer l’Afrique toute entière avec cette pandémie dû au Covid 19. Vous savez qu’il n’en a rien été. Toujours notre façon de penser pour les autres.

Le nombre de morts pour l’Afrique entière, a été inférieur au nombre de morts de… la France.

Nous avons besoin d’une approche Éthique pour nous accompagner et nous permettre de poursuivre sur ce chemin certes généreux, mais en mettant toujours au centre l’Autre, le patient qui jusqu’à hier a ignoré notre existence, et ces médecins et ces soignants du courage et de l’abnégation perdus en « brousse » dans les zones rurales les plus reculées, loin de tout.

Rappelons que notre arrivée rompt un équilibre précaire, nous ouvrons des possibilités, qui si elles restent sans lendemain, vont être rapidement néfastes. Nous créons un besoin, attention au « tourisme médical humanitaire » trop souvent rencontré. On va soigner en Afrique, pour se donner une bonne conscience, comme on si on partait… pour une retraite humaniste ou un safari touristique sans lendemain. Attention au « ONE SHOT » sans lendemain, où l’enthousiasme des premiers jours est rapidement retombé.

Certains, que je ne citerai pas, partent faire de l’expérimentation humaine avec des techniques « nouvelles » à très haut risque, qu’ils n’oseraient et qu'ils ne pourraient pas faire en Europe. D’autres multiplient les congrès médicaux exotiques, tropicalisés en Afrique ou en Asie, ce n’est pas ça faire de l’Humanitaire, ou alors un Humanitaire de salon, costume cravate dans des hôtels climatisés.

Pour nous guider dans notre réflexion et notre questionnement nous nous sommes inspirés de nombreuses rencontres amicales avec le Pr Jean François MATTEI, mon Maitre depuis plus d’un demi-siècle déjà et de l’un de ses derniers essais, sorti en 2015, qui s’intitule : « l’Humanitaire à l’épreuve de l’Éthique ».

Son livre est à recommander à tous ceux qui ont un désir de départ et d’ailleurs. A lire avant de partir et… à relire au retour. Il reste un ouvrage de référence majeure.

L’Humanitaire doit se référer à l’Éthique, comme a su le faire la Médecine en reconnaissant le droit des malades. Nous faisons nôtre cette idée que chaque fois la victime, la patiente vulnérable, doit être au centre de toutes les actions que nous engageons pour elle en respectant son autonomie. Rappelons cette formule de Nelson MANDELA : « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ».

Combien de projets de missions sont montés sans prendre l’avis sur place des futurs bénéficiaires sous prétexte qu’ils sont bien heureux d’avoir été choisis et qu’ils n’ont rien à demander !! Il faut toujours s’appuyer sur les compétences locales, les personnes ressources des ONG locales connaissant parfaitement bien mieux le terrain que nous, et savoir également résister aux bailleurs qui parfois nous poussent vers des missions valorisant leur image, mais n’apportent pas grand-chose aux plus vulnérables.

Quatre principes doivent être déclinés lors de chaque mission ou lors de l’élaboration d’un projet de mission, pour faire le moins de mal possible :

Le principe d’autonomie

Le principe de bienfaisance

Le principe de non –malfaisance

Le principe de justice

- Le principe d’autonomie

« Valeur qui oblige à prendre en considération la capacité de l’Autre, le Bénéficiaire, à participer au processus décisionnel le concernant. Le postulat de la liberté du sujet est le seul garde-fou contre toutes les dérives du paternalisme » je cite Jean François MATTEI.

Le patient doit être considéré comme un acteur, même s’il ne parle pas notre langue, il doit participer au processus décisionnel le concernant. Combien avons-nous vu de médecin du Nord, fraichement arrivé, pris subitement d’une « bistourite » aigue incontrôlable, se mettre à opérer tout et n’importe quoi, sélectionnant les « cas » dans la cour même d’un hôpital ! Transformer le tableau programme opératoire en un tableau de chasse ! Combien de projets rédigés depuis le Nord sous forme de « cadre logique », de « TDR » mot magique, acronyme signifiant « Terme de référence » sésame qui ouvre tous les possibles, sont proposés aux bailleurs pour être financés, sans qu’à aucun moment le bénéficiaire n’ait pu écrire un seul mot du dossier ou n’ait été consulté sur le fond du projet ? Cela pose parfois le problème de notre indépendance financière !

Au sujet des acteurs locaux, médecins et soignants, ils n’ont pas attendu notre arrivée pour se mettre en marche afin d’améliorer et de protéger, toujours dans des conditions particulièrement difficiles, la santé des populations vulnérables. Nous devons les accompagner, sans imposer nos idées, nos dogmes, et nos valeurs du Nord.

2. Le principe de bienfaisance.

Je citerais de nouveau Jean François MATTEI : « il ne s’agit pas de faire le bien pour satisfaire l’empathie du donateur, mais de répondre à un besoin exprimé clairement par la personne en difficulté. Ce distinguo est essentiel. »

Je prendrais l’exemple des dons de matériels médicaux. Il est relativement facile de faire partir des dons de matériel devenu obsolète, dans notre société de consommation hospitalière, sous la pression des lobbies des constructeurs de matériel biomédical.

Nous ne faisons pas la Charité ! Nous ne devons pas être complices, même si ce mot est fort, des largesses non adaptées de nos concitoyens.

L’Afrique ne doit plus être notre poubelle où l’on ne compte plus les hangars dans lesquels s’entassent des appareils non fonctionnels, sans mode d’emploi, ou complètement inadaptés au milieu. Proposez de donner du matériel médical à un médecin de « brousse », il ne vous dira jamais « non », car il ne sait pas dire « non », et ne peut pas dire « non ». Devenez « ami » d’égal à égal avec ce médecin, souvent isolé en zone rurale reculée, et laissez-le vous dire spontanément ce dont il a vraiment besoin. Alors vous vous mettez en quête de le satisfaire. Là vous appliquerez le principe de bienfaisance.

Pour souscrire à ce principe de bienfaisance il est « donc nécessaire de développer des collaborations entre les ONG du Nord et du Sud, sachant que la coordination des actions devra se faire par les ONG locales aussi efficaces et maîtrisant l’environnement socio-culturel ». Permettez-moi de citer l’ONG MAISON SHALOM pour le Burundi et le Rwanda, ASCOVIME (association des compétences pour une vie meilleure) pour le Cameroun, ALIMA pour la République centre africaine et le Burkina Faso qui nous ont accompagnés.

3. Le principe de non-malfaisance. C’est le primum non nocere hippocratique, « d’abord ne pas nuire ».

Nous opérons et apprenons à opérer à ces jeunes médecins, souvent dans des conditions de sécurité parfois limites en pré ou post opératoire, « sans filet » diraient certains.

Faut-il opérer une femme déjà bien âgée qui certes présente un prolapsus génital invalidant, parfois ulcéré, mais qui ne l’a pas empêché d’arriver à son âge, alors qu’elle présente des troubles majeurs d’un diabète que l’on ne peut pas équilibrer dans ces conditions africaines, d’anémie chronique d’origine paludéenne et que le risque opératoire n’est pas nul ?

Faut-il leur apprendre de nouvelles techniques du « Nord » pas forcément utiles mais pouvant être délétères lorsqu’elles sont mal utilisées ? Je pense à certaines techniques coelioscopiques expérimentales, testées en Afrique, qu’il serait impossible de lancer en Europe sans risques médico-légaux certains !

Faut-il militer pour la gratuité des soins rendant la santé « sans valeur », un peu comme chez nous ?

Faut-il continuer à s’insurger sur l’absence de gratuité des soins dans la plupart de nos destinations. La santé reste un immense privilège et non un droit en Haïti, à Madagascar ou dans bien d’autres pays ?

Je citerais un exemple lors d’une mission à Tuléar, au Sud de Madagascar : lors de nos nombreuses consultations, nous avions diagnostiqué et sélectionné douze cas majeurs à opérer. Ces femmes étaient venues, parfois de fort loin, pour ces consultations gratuites, et sont reparties sans avoir été opérées, car elles n’avaient pas les moyens de financer une partie des frais engendrés par l’intervention et demandés par l’administration hospitalière. Cet exemple peut être assimilé à de la malfaisance.

Alors faut-il s’élever contre les politiques de Santé de misère de la plupart des gouvernements étrangers en faveur de leurs populations les plus défavorisées ou louer l’exemple de l’hôpital de Sikasso où nous avons pu opérer 20 femmes gratuitement pour elles en septembre 2018, et nous réclamait 150 Euros par femme opérée en janvier 2019 !

Si nous ne dénonçons pas ces politiques de santé des pays qui nous accueillent nous sommes par un certain coté complices, et si nous dénonçons trop fort vont- ils continuer à nous accepter sur leur territoire ? Je rappellerais ici que nous n’intervenons dans tous ces pays qu’avec l’accord au minimum du ministère de la santé et des politiciens élus locaux et souvent des chefs traditionnels.

Enfin 4. le principe de justice, pour tous.

Il s’agit là d’une justice distributive, dans le sens d’un traitement équitable pour tous, reproductible et pérenne, quels que soient la classe sociale, l’ethnie, la religion, l’âge et le sexe !

Notre engagement durable dans cet hôpital Rema, au Burundi de Marguerite BARANKITSE n’aurait pas eu de sens si au fil des ans nous n’avions pas formé, transmis ces techniques chirurgicales voie basse, aux médecins locaux capables de les reproduire, même et surtout en dehors de notre présence. Là nous rejoignons la philosophie de GSF « Former, Accompagner, Transmettre sans se substituer » qui s’inspire du proverbe chinois, de CONFUCIUS,

« Plutôt que lui donner du poisson apprend lui à pêcher » toujours valable, 25 siècles plus tard. Plutôt que faire à sa place apprend lui à opérer, à soigner, apprend lui à son tour à transmettre car nous ne serons pas toujours là.

Le questionnement éthique sur notre engagement doit avant, pendant, et après la mission, nous guider afin que si nous ne faisons pas mieux, au moins ne faisons pas plus mal.

C’est l’exemple également des camps de réfugiés dans certains pays, où sont assurés nourriture, soins, protections pour une population souvent refugiée, donc étrangère, par rapport à la population locale, autochtone, qui vit autour des camps, qui elle aussi est vulnérable et précaire, souvent sans soin et sous-alimentée et qui elle ne récolte que les miettes de l’aide humanitaire. Le camp de réfugiés de Mahama au Rwanda, sous l’autorité des ONG Save the Children et de Maison Shalom, est une belle illustration de ce qu’il faut faire.

Nous devons aussi nous interroger pour chacun des apports, en quoi ils peuvent être délétères car non pérennes !

Un autre exemple. Nous emportons lors de nos missions chirurgicales du matériel de bloc, blouses, champs opératoires, fils de suture qui coutent très chers sur place pour ne pas grever leur budget et leur faire dépenser en quelques semaines de missions leur budget de quelques mois. L’argent ainsi économisé leur permettra de prendre en charge d’autres pathologies, d’autres femmes durant l’année.

Je terminerais ces propos sur l’éthique en plagiant Albert CAMUS : « Alors qu’ils pouvaient tant, ils ont osé si peu », en disant : Alors qu’ils pouvaient tant, ils se sont questionnés si peu. Si le temps de ce « papier anniversaire » des 30 ans de GSF, je devenais un éveilleur, un passeur, un questionneur je serais un homme heureux.

Voyons à présent quelques remarques, pistes de réflexion, questionnements sur la philosophie (étymologiquement amour de la sagesse) de l’Humanitaire.

Nous sommes toujours accueillis avec beaucoup de chaleur et d’amitié, et ils aiment répéter que « vous êtes venus de si loin pour nous aider », eux qui pour la plupart n’ont jamais quitté le Burundi, le Mali, ou Madagascar, et ne sont même jamais allés jusqu’à leur capitale. Leur horizon dépasse rarement les vertes collines environnantes ou les hautes terres rouges des plateaux malgaches.

Dans la tradition purement africaine, ils aiment et vénèrent les « vieux », gardiens de la mémoire orale. Vous savez ce que l’on dit en pays Dogon, lorsqu’un vieux meurt, c’est une bibliothèque qui brule. Il en est ainsi lorsqu’ils nous reçoivent lors de nos missions, où nous sommes toujours très respectés et écoutés, comme s’ils devinaient que nous avons su tirer profit de nos erreurs passées, eux qui ont perdus « leurs Maitres » soit dans l’exil, soit dans la mort lors du génocide burundais de 1993/2003. Mais cette remarque est aussi valable pour Madagascar et Haïti qui a vu partir en France de très nombreux médecins, y finir leurs études et ne jamais revenir. Savez-vous qu’avant la dernière crise qui secoue actuellement le Burundi il y avait en France plus de 300 médecins burundais installés ou travaillant dans nos hôpitaux alors que le manque est si criant chez eux. Certains pays ne délivrent plus de sortie du territoire dans les deux dernières années d’étude de peur de ne jamais revoir leurs élites, nous évitant ainsi de devenir maltraitant envers ces pays. Actuellement dans nos hôpitaux plus de 35 % des médecins sont d’origine étrangère, retirez-les et vous fermez nombre d’établissements de proximité.

Sur place, nous transmettons seulement des messages techniques, car le rapport à l’Autre, ils le possèdent bien mieux que nous, les relations humaines sont plus naturelles là-bas, alors qu’ici, ce n’est souvent plus qu’un lointain et vague souvenir. Le concept de Solidarité a gardé pour le peuple malgache toute sa signification, sans doute une caractéristique des peuples insulaires.

Au retour, nous ne sommes plus les mêmes, ils nous ont changés, ce sont eux qui nous font le plus beau cadeau, surtout s’ils ont compris que nous venons en ami, en invité, et non en expert prêt à donner des leçons. L’apprentissage est mutuel et réciproque. Nous nous reconnaissons l’Un l’Autre dans nos différences, nous nous apprivoisons, comme le Petit Prince et le Renard, je ne dis pas qui est le Petit Prince et qui est le Renard, cela s’appelle l’apprentissage de l’Altérité.

Nous cheminons ensemble. Mais avec Miguel de CERVANTES, nous pouvons rappeler que « Du dire au faire, la distance est grand e».

Nous devons aussi, nous questionner sur le « strict relativisme culturel » ou sur « l’ethnocentrisme » combattu par Claude LEVI -STRAUSS, anthropologue et philosophe, selon lequel aucune société ne peut s’appuyer sur ses propres valeurs, pour juger les autres cultures, et s’estimer supérieure à elles. Cela aussi doit s’appliquer à nos missions en terre étrangère.

Avec « Tristes Tropiques » en 1955, il a su nous faire regarder l’Autre, d’une façon tout à fait différente, loin d’une vision égoïste, nombriliste et réductrice !

Pour comprendre l’Autre, il faut se « décentrer », « faire ce pas de côté », c’est l’ « Anthropologie sociale ». En d’autres termes sortir de soi, de nos acquis. Combien il serait utile et nécessaire de se « frotter » à des anthropologues avant de bâtir certains projets sur ces terrains inconnus. Un malheureux exemple illustre ce fait, c’est l’histoire du nouvel hôpital des Gonaïves en Haïti.

De même qu’une frontière peut être un mur, un ghetto, mais aussi un pont, l’étranger est celui qui rappelle à l’Homme, à l’individu autant qu’aux communautés, qu’il se construit avec des limites, de la confrontation, mais aussi avec des liens et des rencontres.

Toutes nos missions sont autant de rencontres extraordinaires. La plupart des hommes et des femmes avec lesquels nous avons travaillé ces dernières années sont devenus des amis. ll est bien normal qu’à l’occasion de cet anniversaire nous les honorions à travers ces portraits.

Grace à l’Autre, à nos amis burundais, togolais, malgaches, camerounais nous pouvons nous sentir « Nous ». Voici une nouvelle définition de l’Altérité.

Souleymane BACHIR DIAGNE, professeur à Columbia, parle d’une « négociation permanente ». Citons aussi Axel KHAN, généticien et penseur, ancien patron de la Ligue contre le cancer, qui écrivait : « l’homme seul n’existe pas, car il ne serait pas alors, pleinement humain ». Nous avons besoin de nous voir vivre dans leurs regards. C’est ce que les regards des syriennes, des afghanes, des érythréennes nous ont appris lors des maraudes et des consultations dans les camps du Nord et dans les CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) et CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) en France.

Au retour de nos missions et de nos rencontres « ici ou là-bas » nous rejoignons Auguste-COMTE qui définissait l’Altruisme par le « Vivre pour autrui », reprenant ce que disait déjà LEIBNIZ : « Aimer, c’est se réjouir du bonheur d’un Autre ».

Nous avons besoin de l’Autre, de sa différence pour nous construire, nous enrichir et accéder à la conscience de nous-même. Si les voyages forment la jeunesse, les missions en terre étrangère nous apprennent la philosophie c’est-à-dire la sagesse des Hommes.

L’altérité de l’Autre est une condition nécessaire, absolue et définitive, à l’édification mutuelle de nous-même.

Voilà tout ce que nous révèlent et nous apportent également nos missions.

Améliorer l’homme et nos sociétés, c’est déjà améliorer le regard que l’on porte sur l’Autre. Unissons toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté prêts à s’engager en Humanitaire, en Solidarité ici ou là-bas !

S’indigner ne suffit plus, disait Stéphane HESSEL, il faut s’engager comme l’ont fait tous les bénévoles, gynéco ou sage-femme, dans les camps de Calais, de Grand-Synthe, de Norrent-Fontes ou d’Angres pendant trois ans et demi dans le programme CAMINOR et maintenant dans celui de SOLIFACE.

Il faut sortir de nos hôpitaux et cliniques du Nord, de l’Europe, et passer à l’Action, Ici ou là-bas, mais maintenant. Après il sera trop tard pour nous. Nos enfants et petits-enfants, dans trente ou cinquante ans, pourraient s’étonner de notre silence, de notre absence, de notre renoncement. Nous sommes des Hommes et des Femmes de l’Universel, certains diront mondialistes ou universalistes.

Je citerais de nouveau cette phrase d’Albert CAMUS : « Alors qu’ils pouvaient tant, ils ont osé si peu ».

Je viens à travers cet « article anniversaire » de vous faire un plaidoyer à l’engagement humanitaire, en m’appuyant sur les textes des amis intervenants de Gynécologie Sans Frontières, chacun à sa manière, de vous transmettre « le virus » de l’Humanitaire ou de la Solidarité.

Comme le dit notre Amie Marguerite BARANKITSE : « il faut Humaniser l’Humanité ».

L'HUMANITAIRE, ici ou là-bas, devient alors une valeur refuge, une morale minimale mais il n’a pas pour objet de transformer leur société en imposant la nôtre.

Faisons notre part, rien que notre part, comme le colibri de la légende africaine, repris par Pierre RABHI, et le monde ira un peu mieux.

Plus près de nous, je vous rapporterais l’invitation commune de nos amis, congolais et burundais :

Denis MUKWEGE, prix NOBEL de la Paix 2018 : « Nous continuerons à répondre à la violence et à la haine par l’Amour »

Et de Marguerite BARANKITSE : « La Haine n’aura pas le dernier mot » suivi de « l’Amour a triomphé de la Haine »

Tous ces hommes et toutes ces femmes rencontrées au fil de nos missions nous ont appris à HUMANISER L’HUMANITE, une philosophie de la vie qui va nous accompagner tous les jours, surtout les jours de doute, nous permettant de « devenir ce que nous sommes ».

Dr Serge BOYER Past- Secrétaire Général de Gynécologie Sans Frontières